ご案内:私の約30年のビジネスパーソンとしての経験で体得した資料作成スキルを活用し、皆さんが作成された資料添削サービスをご提供します。資料添削とともに、A3事業計画書テンプレート元データ、A4報告書テンプレート元データ、パワポプレゼン資料元データ、そして資料作成8つのコツ(全38ページ)を、もれなく進呈します。料金は8,000円で、内容にご納得いただいてからの後払い制としています。詳しくは、下記エントリーに記載しておりますので、是非お気軽にご活用下さい!

私もサラリーマンとしてとある企業に勤めておりますが、サラリーマンには「役職定年」がやってきます。「役職定年を超えて生き残る」ことを目指すこともありますが、豊かな経験を積み重ね、優れた経験を持つ方は、例え「役職定年」になったとしても、その後会社で重宝がられ、豊かなサラリーマン生活を謳歌されています。また独立して、継続輝き続ける方も多くいらっしゃいます。私がそんな先輩方に学ばせて頂きながら、自分でも実践しているメソッドを「サバイバル仕事術」と題し、実例を交えながらお届けしたいと思います。今回は「ドーナツ化現象に陥るな」と題し、私が中小企業診断士の2次試験に3回落ちる中で体得し、今も意識している「ドーナツ化現象」について、お届けしたいと思います。

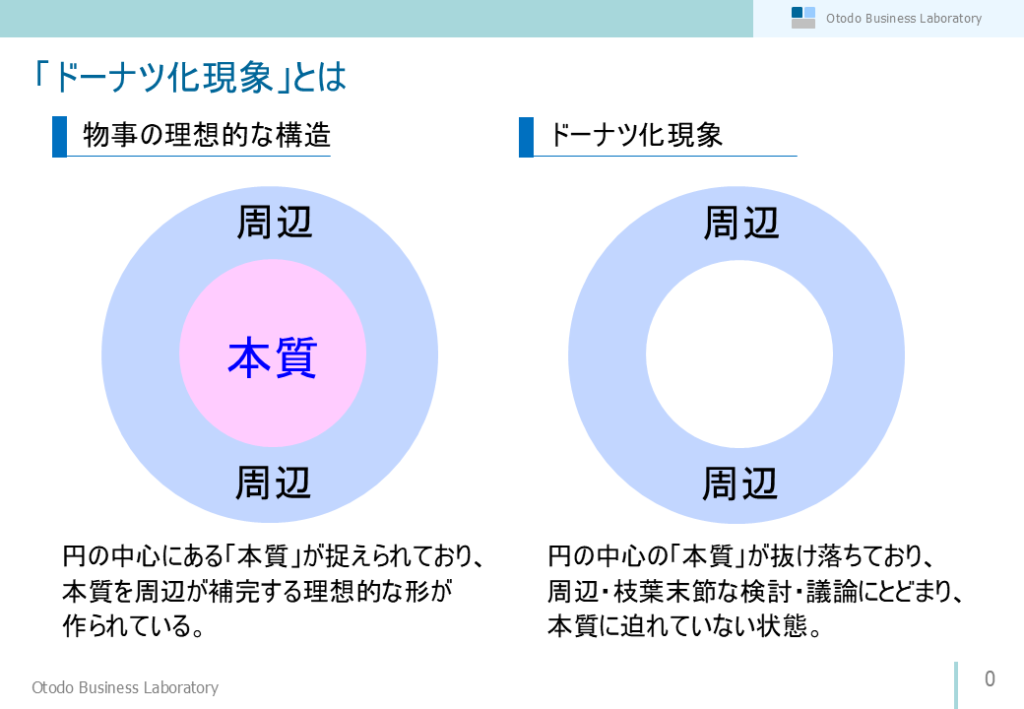

「ドーナツ化現象」とは何か

皆さんは「ドーナツ化現象」という言葉を、小学生の社会の授業で聞かれたことがあるのでは、と思います。一般的には下記のような意味合いで使われますね。

ドーナツ化現象とは、都市化の進行下で都心の居住人口が減少し、郊外の居住人口が増加する反都市化現象のことである。このとき、都心では土地利用の高度化の進行によりオフィス化が進行するものの、郊外は宅地化が進行している。

ビジネスににおける「ドーナツ化現象」というのは、ネットで調べてもあまり出てこないのですが、、私は「本来捉えるべき本質を忘れ、周辺や枝葉末節ばかりを見ていて、ドーナツのように、本質=真ん中がぽっかりと穴が開いている状態」を、ドーナツ化現象と呼んでいます。私のビジネス30年超のビジネス経験において、この「ドーナツ化現象」に陥っているビジネスマンがとても多い印象で、逆に経営者は経営幹部の方とお話をすると、逆にドーナツ化現象に陥っておられる方は少なく、本質=真ん中をしっかりと捉えておられる(少々偉そうな言い方ですいません。。)、と感じることがとても多いですね。

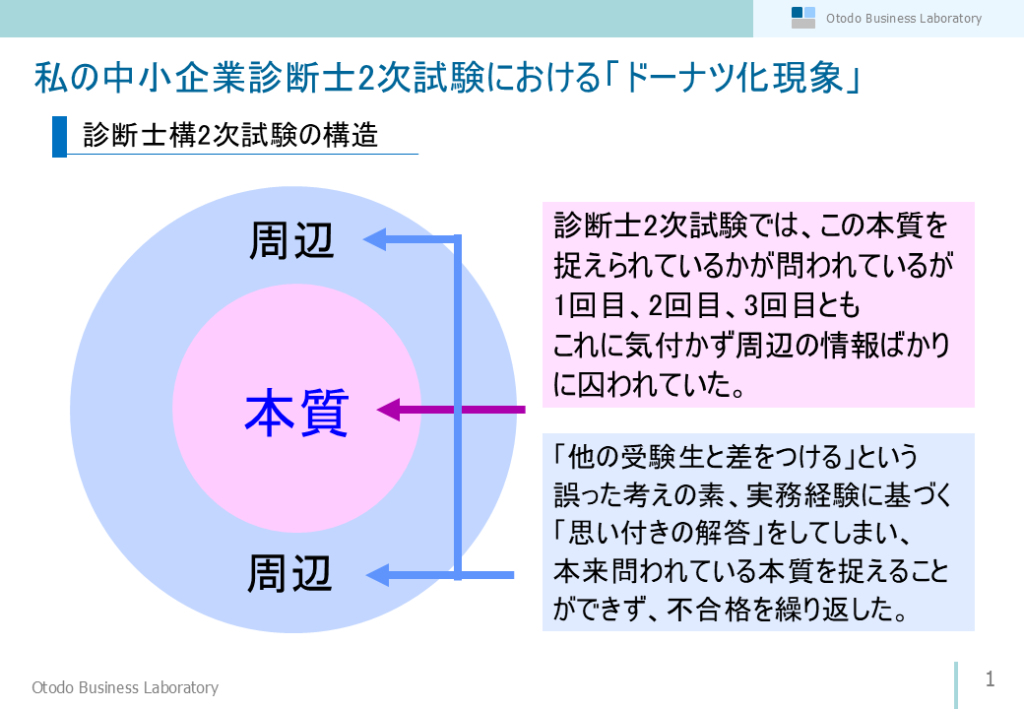

私の事例:中小企業診断士の2次試験での「ドーナツ化現象」

私が中小企業診断士の資格を取得したのが2000年で25年前ですが、中小企業診断士の2次試験は今も変わらず、4つの事例による「記述試験」となっています。私はお恥ずかしながら、この2次試験を3回落ちておりまして、4回目でやっと合格した、という落ちこぼれ受験生でした(今の制度は、2次試験を2回落ちると1次試験からやり直しになっています。。)。

中小企業診断士の2次試験というのは、本当に気を付けないと一生受からないといっても過言ではない試験でして。。。実務経験が多い受験生は、自分の体験・経験で、ある種思い付きで答えを書いてしまうんですね。書いている当人は、その経験の背景や、その結果を分かっているので、「これが正しい!実務に即した出色の回答」と思ってしまうのですが、これがダメダメでして、冷静沈着な採点者が見ると、これがとんでもない大暴投になっていることが本当に多いんですね。。

つまり、診断士の2次試験で問われているのは「あなたの実務経験による思い付きの回答」ではなく、「経営理論に即した最適な回答」を問われているんですね。ここで「ドーナツ化現象」が出てくるのですが、

●経営理論に即した最適な回答=本質・ど真ん中 ●実務経験による思い付きの回答=周辺・枝葉末節

と私は考えていて、「本質・ど真ん中」が抜け落ちていて、「周辺・枝葉末節」に終始している回答、これが「ドーナツ化現象」である、と私が勝手に定義づけています。

私は3回2次試験に落ちて、ようやく4回目でこれに気付きました(誰も教えてくれなかったですが。。)もし皆さんが中小企業診断士試験に挑戦されていたら、是非このことは常に意識して頂き、私のような壮大なる遠回りは避けてほしい、と強く思います。

で、この「ドーナツ化現象」は、診断士の2次試験だけの話ではなく、私たちのビジネスシーンにおいても、全く同じことが言えるのでは、と私は考えています。

「ドーナツ化現象」を超えて、本質を捉えるためには

では、ビジネスにおいて「ドーナツ化現象」に陥らず、本質を確実に捉えていく、ということは、言うのは簡単なのですが、じゃー実際どうやったらいいんですか?というのが皆さんの正直なところだと思います。これについて、私は「昔から使われているフレームワークを使いこなすことが有効」と考えていまして、特に私は下記の5つのフレームワークを多用しています。

- 戦略の3要素:誰に(顧客・市場)、何を(提供商品・サービス)、どのように(独自性)

- 3C:Customer(顧客・市場)、Competitor(競合)、Company(自社)

- 5W2H:What、When、Who、Why、Where、How、How much

- SWOT:強み(Strength)、弱み(Worth)、機会(Opportunity)、脅威(Threaten)

- 4P:Product(製品)、Plan(計画)、Price(価格)、Place(販売チャネル)

この5つをご覧になった方の中には「古っ!」と思った方が多く居られるかもしれません。ですが、私は、この5つの、ある意味古典的なフレームワークは、長きにわたる風雪に耐えて、今でも活用されているという「本質中の本質」だと考えています。ビジネスシーンにおいて何かを考える・組み立てる場合、周辺・枝葉末節から入るのではなく、この「ど真ん中・直球」から入ることを私は常に考えていまして、この思考のおかげで、これまで大外れをしたことはない、と思っています、診断士の2次試験の1回目、2回目、3回目以外は。。。

実例:環境分析における「ドーナツ化現象」

新規事業を立ち上げる、既存事業を立て直す、新規開拓を推進する、不採算事業を終了するなどなど、あらゆるシーンで「環境分析」が必要になると思います。まずは情報収集から入ると思うのですが、この時に、営業やサプライヤーからのヒアリング情報の中から、特に「目を引く・尖がった」情報に着目しすぎて、これをベースに環境分析を組み立てる人が居られます。これが、周辺・枝葉末節に陥りすぎた「ドーナツ化現象」と言えると思います。

環境分析を行うシーンになった場合、まず初めに考えるべきは「3C(市場・顧客、競合、自社)」であり、この切り口をベースに情報を集める、というアプローチが必要で、これができれば、中心・どまん中から攻めているので、「ドーナツ化現象」には陥っていない、と言えるでしょう。

また、これは少し上級になるとは思いますが、各要素で断片的な情報を集めた後、これを眺めながら「これらの情報から言えることは何なのか」という思考ができるようになると、更に本質に迫っている、と思います。これを一般的には「抽象化」と呼びますが、私がいつも使っている思考の順番としては、①各要素で断片的な情報を複数集める⇒②集めた情報を眺め、ここから何が言えるかをあぶりだす・抽象化⇒③抽象化した内容を小見出しにし、それを裏付ける情報として、断片的な情報で補完する、これを結構多用しています。断片的な情報から本質を抽出しつつ、市場の生の情報も、鮮度そのままで活かしていく。こんな料理の仕方ができると、話の説得力が増し、企画が通りやすくなったり、資金調達に成功したり、計画未達の説明がすんなりいったり(難易度高いですが)、、自分が狙っている結果に繋がりやすくなる、と思います。

3Cについては、下記の記事でも触れておりますので、是非ご一読下さい。

最後に ~常に「何が本当の問題なのか」を考える~

今回、私がビジネスシーンにおいて考える「ドーナツ化現象」について取り上げました。今回事例として「環境分析」の事例を取り上げましたが、様々なシーンで「ドーナツ化現象」に陥りやすいと思いますので、「今はドーナツ化現象になっていないか?」と自問自答することを、取り入れて頂けると、レベルアップに繋がるかなと思いますので、お勧めいたします。

また、「ドーナツ化現象」予防として、今取り組む事象において「一体何が本当の問題なのか」を考えるクセがつけられると、より本質に迫りやすくなると思います。少し前に出版された本で「イシューからはじめよ」という有名な本がありますが、この本にも、問題を正しく捉えることの重要性が書かれています、また、問題を正しく捉えることで、無駄な仕事が減り、全体での仕事量が大幅に減らすことができるという、効率化の視点でもこの効用が述べられていますので、参考図書としてご紹介させて頂きます。

誰もが陥る可能性がある「ドーナツ化現象」を味方につけて、より本質に迫るアプローチを身に着けて、ビジネスの荒波を超えて、サバイバルしていきましょう!

今回もお読み頂き、有難うございました。もし気に入って頂けましたら、是非SNSでのシェアを宜しくお願いします!

コメント