ビジネスパーソンの皆様は、新規事業を提案したり、新製品開発を提案したり、工場新設などの大型投資を提案する機会があると思います。大きなお金を使わせて下さい、というときですね。そのようなときに、まずは「それは儲かるのか」ということを問われますが、次に良く問われるのか「あなたの提案している〇〇〇の競争優位性は何か」ではないかと思います。競争優位性は「なぜ儲かるのか」の答えにもなるので、問われるのか当然と言えば当然なのですが、ご納得頂ける回答を用意するのは、私の経験からも結構難しいと感じています。

私はこの「競争優位性」についての悩みはいつも持っていて、今の考えとしましては、企業事例を使って「競争優位性」について考えて、自分の「引き出しを増やしていく」ことが重要である、というのが今現在の考えであります。このブログでは、「現場実務で活かす競争優位性の研究」と題して、私達が現場実務で使える「学び」をわかりやすく整理し、お届けしていきたいと思っています。

「競争優位性」を切り口とした企業事例を積み重ねていって、皆さんが「競争優位性」で困られたときに、一つの「事例集」として使って頂けるようなエントリーを目指していきたいと思っています。今回は第二回で、平均年収2千万円越えで有名な「キーエンス」を事例に、競争優位性について考えていきたいと思います。

キーエンスを数字で見てみる

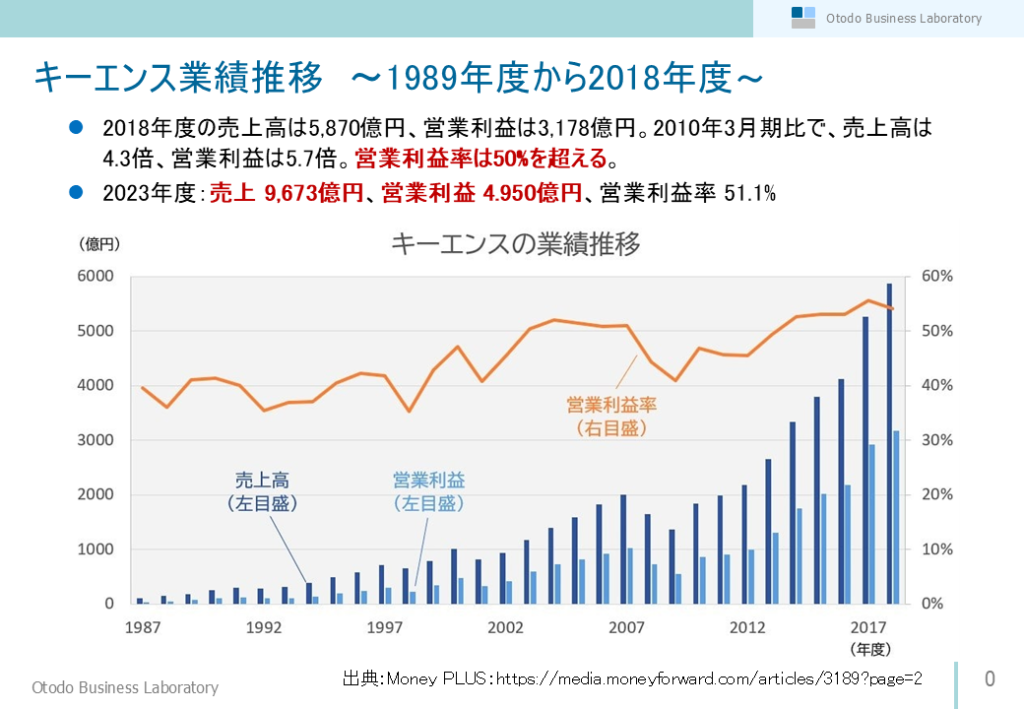

キーエンスについては、色々なところで語られているので、ご存じの方も多いと思います。売上高・営業利益の推移のグラフを下記に載せております。

売上高・営業利益の額、成長性という意味では、これぐらいの企業は多くあると思いますが、やはり圧倒的なのは「営業利益率50%越え」というところでしょう。ファブレスではありますが、製造業で営業利益率50%越えというのは、すごいとしかいいようが無いでしょう。もう一つの圧倒的なポイントとしては、社員の平均年収でしょう。2023年度の有価証券報告書によりますと、社員の平均年収は2,067万円とのこと。私が就職活動をしていた約30年前も、キーエンスは給料が特に高い企業として人気でしたが、当時の平均年収は1,000万円を少し超えるレベルだったと思います。そこから平均年収は2倍レベルになっているわけですね。。下記のページに、キーエンスの情報が良く整理されています。

キーエンス、結局何がすごいのか 4つの理由とBtoBマーケ成功の鍵

キーエンスは何を売っているのか

製造業にお勤めで、工場に関係がある方は馴染みがあると思いますが、キーエンスは工場の工程内で使う「センサー」を製造業の工場関係者に販売をしています。工場というのは抱える課題が本当千差万別で、工場の生産ラインにサンサーを導入し、その課題を解決してあげる、というのがメインビジネスになります。この一個一個のビジネスの売上は、そんなに大きな金額では無く、10百万円行くか行かないか、そんなレベルのものを数多く手がけて、今の業績になっていると思います。これに加えて、顕微鏡や測定器なども手掛けていますが、はっきりいって、取扱商品は「地味」です。。

キーエンスのライバル企業はどこかですが、下記のようなセンサーや工場のFA関係を手掛ける会社になると思います。

• オムロン (Omron)

• パナソニック (FA関連部門)

• 三菱電機 (FAシステム部門)

• 横河電機 (計測・制御機器部門)

正直、製品としての差別化=競争優位性の発揮が難しい製品かな、とも思います。

キーエンスのビジネスモデルを私なりに整理してみました

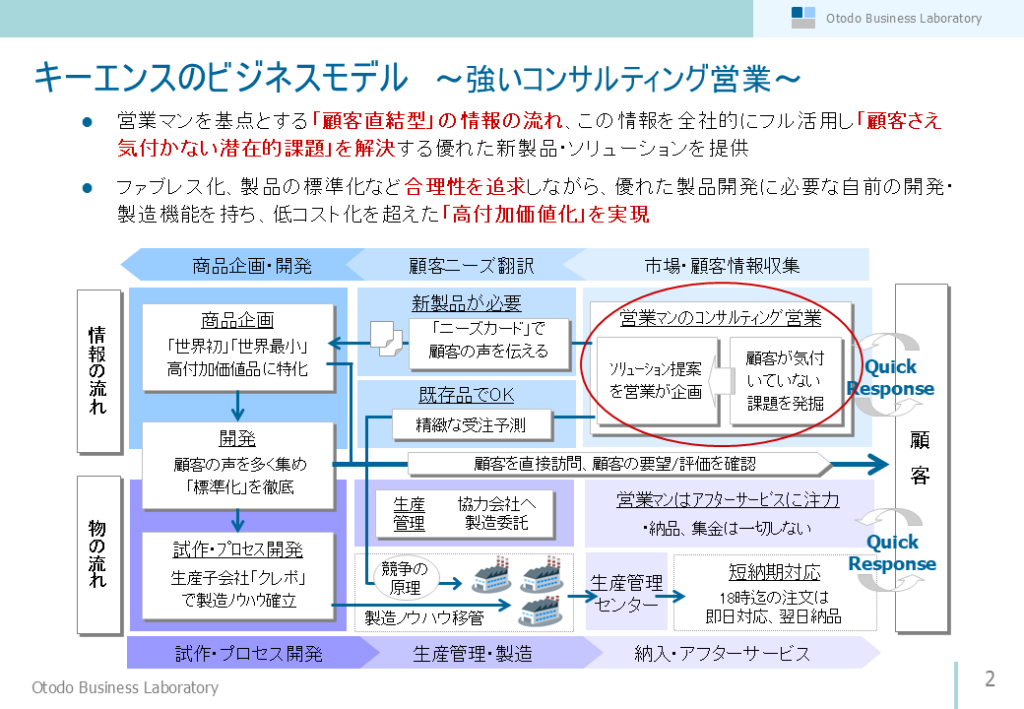

キーエンスの競争優位性を語る前提として、キーエンスのビジネスモデルについて、触れておきたいと思います。ずいぶん前に作った資料なのですが、私がキーエンスに興味を持って、資料としてまとめたものを使って説明したいと思います。本質的な部分は、この資料から変わっていないと思います。

私の解釈も入っているのですが、キーエンスのビジネスモデルは「情報の流れ」と「物の流れ」があり、営業マンのコンサルティング営業で、顧客さえ気づいていないニーズを発掘するところからスタートし、できるだけ既製品を使いながら、新製品の開発が必要な場合は、可能か限り「標準化」を徹底し、ファブレスではありますが、単なファブレスではなく、生産子会社で生産ノウハウを蓄積し、生産委託先と対等な地位を確立し、即納で対応、このようなモデルになっています。これを数十年にもわたり、磨き上げて、進化・深化させていると思います。

このように振り返ると、正直「そこまですごい話でもないなー」という印象があるのでは。と思います。ではありますが、キーエンスの場合は、製品そのものというよりも、この「コンサルティング営業」が、ライバル企業に対する、最も優れた競争優位性といえるのでは、と私は考えています。

キーエンスから学ぶ「競争優位性」 ~「内部の強さ」も競争優位性になる~

このエントリーは、企業事例から学び、競争優位性の引き出しを増やしていくことなので、キーエンスの事例から、お持ち帰りできるポイントを学びたいと思います。私は、「内部を強化して強くすることが、競争優位性になる」ということではないか、と思っています。

一般的な「競争優位性」というのは、「市場」と「製品:サービス」に着目していて、「市場の細分化(セグメンテーション)→ターゲット市場の選定(ターゲティング)→市場の中での競争優位性の確立(ポジショニング)」で表される、「STP理論」が一番王道かなと思います。製品・サービス自体で差別化可能で、競争優位性になるのであれば、それでOKなのですが、キーエンスにおける「センサー」のような、差別化が難しい製品の場合、キーエンスの「コンサルティング営業」のように、内部を鍛え上げて、ライバルに対する強みにしていくという考え方は、私達のような実務家も、一つの引き出しとして、持っておいていいのでは、と思います。

但し、「俺たちの営業部隊は強いんだ」という、独りよがりの世界ではダメなのは、分かって頂けると思います。キーエンスの場合は、「コンサルティング営業」を起点に、顧客すら気づいていない課題を素早く解決するという、顧客にとっても極めて分かりやすい価値に繋がっていますので、「強い内部機能」が、顧客にどういう価値を提供できるのか、ここまでがつながっていることが必要だと思います。

実際、私も実務でキーエンスのセンサーを使った工場改善を見聞きしたことがあるのですが、ライバルと比較したときに、納期・品質も良いのですが、コストがライバルと比較して安かったです。これは、キーエンスには既に多くのセンサー製品と莫大な工場改善事例があり、現場を熟知したコンサルティング営業が、品質とコストのバランスを常に考えた提案をされていて、顧客のメリットを最大化しながら、長期・継続的な関係を築いていこう、という考えが根本にあるように感じています。次も声をかけて頂けるような関係と築くという感じでしょうか。その一点の商売だけで考えていないんですね。

また、「競争優位性」というと、なんだかかっこいい言葉を駆使した名文が必要なように思ってしまいますが、そんなことは全くない、と思って頂いて良いと思います。「強い営業部隊によるコンサルティング営業により、顧客も気づいていない課題をスピーディーに解決できることが、競争優位性である。」これで十分競争優位性として成り立っている、と思います。

キーエンスのように、「内部の力」を企業の競争優位性にしている他の会社として、思い浮かべるのは「リクルート」があるかなと思います。リクルートも強い営業が軸にあると聞きますが、社内起業家のような人財を育成し続ける基盤があり、この人財が新しいビジネスを生み続けることが、企業としての競争優位性である、ということだと思っています。

最後に ~競争優位性を考える時に、「内部」にも目を配ってみる~

今回、キーエンスの「コンサルティング営業」に着目してみましたが、皆さんも、取り扱っておられる製品・サービスが、市場規模は大きく魅力があるが、製品・サービス自身に差別化要素が少ない場合、内部の機能強化でライバルを凌駕できないか、というアプローチをトライして頂くのは有効ではないか、と思います。今回は「営業」でしたが、もう少し抽象化すると、「フロント機能の強化」ということだと思います。製品・サービスを作りあげる前の段階を強化する、という考え方ですね。これでいくと、営業以外でも、企画部門や、開発部門の強化、という考え方があると思います。

また、製品・サービスで十分差別化が可能な時でも、「内部機能の強化」を更にプラスして、競争優位性を盤石なものにしていく、というのも、大変有効だと思います!

皆さん是非、競争優位性を考える場合、外部と内部の両軸で考えてみる、というのを取り入れてみて欲しいと思います!

今回もお読み頂き、有難うございました。もし気に入って頂けましたら、是非SNSでのシェアを宜しくお願いします!

コメント