ご案内:私の約30年のビジネスパーソンとしての経験で体得した資料作成スキルを活用し、皆さんが作成された資料添削サービスをご提供します。資料添削とともに、A3事業計画書テンプレート元データ、A4報告書テンプレート元データ、パワポプレゼン資料元データ、そして資料作成8つのコツ(全38ページ)を、もれなく進呈します。料金は8,000円で、内容にご納得いただいてからの後払い制としています。詳しくは、下記エントリーに記載しておりますので、是非お気軽にご活用下さい!

私は中小企業診断士として、一通りの経営理論を学んできました(薄くですが。。)。皆さんも書籍や、会社の研修なので、経営理論を学ばれたことだと思います。皆さんどうでしょうか。使ってますでしょうか。使えてますでしょうか。そもそも使えますか?使えなく無いですか?と私はずっと思っておりまして。。

そこで、「現場で実践!柔らかい経営理論」と題し、私自身が、学んだ経営理論を柔らかく解きほぐし、現場で実践しているやり方をお届けしていきたいと思います。今回は、最近よく取り上げられる経営理論である「両利きの経営」をご紹介し、これをもっとシンプルに柔らかく考えて、現場実務で使えるようにしませんか、というご提案をしたい思います。

「両利きの経営」とは

皆さんは「両利きの経営」という言葉を聞かれたことはありますでしょうか。2016年に、スタンフォード大学のチャールズ・A・オライリー教授と、ハーバードビジネススクールのマイケル・L・タッシュマン教授によって発表された著書で、世界的なベストセラーになりました。今も経営理論の一つとして定着しており、日本では、著名な経営学者である、早稲田大学 ビジネススクールの入山章栄教授が、この「両利きの経営」について、数多く発表されています。

「両利きの経営」を本当にシンプルに言うと、「既存事業の強化」と「新規事業の立ち上げ」を両立させるということだと思います。「両利きの経営」の本の中でも事例として挙げられていますが、写真フィルムにおける「コダック」と「富士フィルム」の事例が判りやすいと思います。デジタルカメラが市場を席捲するとわかっていながら、祖業・既存事業の写真フィルムに過剰にこだわることで、新規事業の立ち上げを怠り、企業として存続することができなかったのがコダック。逆に、フィルム事業の衰退を予見し、そのフォルム技術が活かせる新規事業に果敢に調整し、企業として存続し、成長したのが富士フィルム。「両利きの経営」を実践し生き残ったのが富士フィルム、ということですね。

また「両利きの経営」は、読んで頂くとわかるのですが、とにかく事例が豊富で、もし皆さんが事業の方向性で悩まれたときに、この本の事例が何かのヒントになるかもしれないな、と思います。皆さんの引き出しを増やす「事例集」として、お手元に置いて頂ければ、とも思います。

「両利きの経営」について書かれているWebサイトは多数ありますが、ビジネススクール運営のグロービスのWebサイトが判りやすいので、是非参考になさってください。

両利きの経営とは?まず押さえておきたい概要と実践のポイントを解説

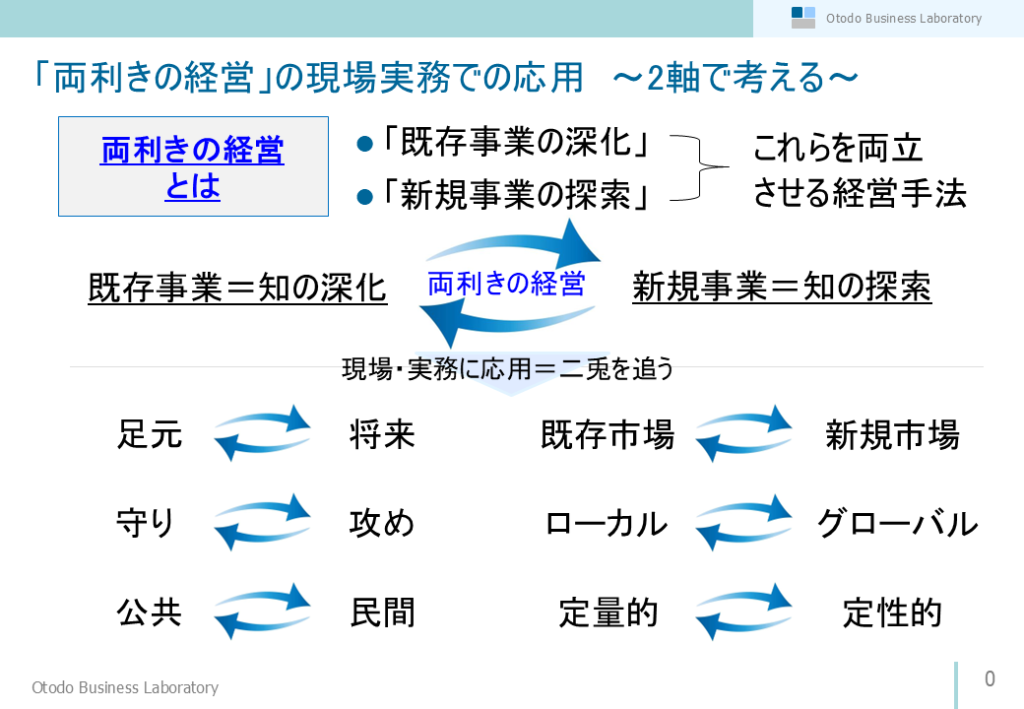

実務における「両利きの経営」とは? ~つまりは「2軸で考える」~

「両利きの経営」は、企業レベルの戦略や、事業レベルの戦略について書かれていて、実務現場レベルからは「ちょっと遠いかな」という印象も持つところもあるのですが、私がこの本を読んで、もう少し広い考え方で柔らかく解釈をして、私自身の実務に応用しています。

「両利きの経営」って、もう少し柔らかく考えると、相反する要素がある場合、片方の1つの軸だけでなく、「両方=2軸で考える」ということでは、と私は思っています。ビジネスシーンにおいて相反する要素って、一杯あると思うんですよね。ざっと挙げてみると、下記のようなものがあると思います。

- 足元と将来

- 守りと攻め

- 社内と社外(社内での内製化を進めつつ、不足部分を外部とのアライアンスで強化など)

- 集中・深堀と領域拡大・多角化

- 公共セクターと民間セクター

- ローカル市場とグローバル市場

- トップダウンとボトムアップ

- 定量的と定性的

- 顧客カスタマイズと自社オリジナル

- あらゆるシーンにおける「既存●●と新規●●」

- 既存事業と新規事業、既存市場と新規市場、既存人財と新規人財、既存調達先と新規調達先、既存技術と新規技術、既存機能と新規機能

他にも色々とあると思いますが、これらを「二兎を追うものは一兎も得ず」と考え、どちらかにフォーカスするのではではなく、「二兎を追い続け、同時・又は順番にゲットしていく」という考え方ではないか、と私は思っているんですね。

私はこんな感じで「2軸で考える」と使っています

私が日常よく使っている「2軸で考える」を下記にご紹介します。この2軸の視点で書いたり、語ったりすると、「物事の多面的に見ることができている」「複数の視点で捉えられている」と思ってもらえることが結構多いです。ぜひ皆さんも取り入れて頂ければと思います!

- 「既存市場の深耕」と「新市場の開拓」

営業の現場ですと、来期の販売戦略を語るシーンなどが半期に一回とか来ると思います。こんなの当たり前じゃないか!というお声もあるとは思いますが、是非明確に「既存市場の深耕と新市場の開拓の2軸で進めます」とお話頂き、既存市場は云々、新市場は云々、という説明をしてほしいなと思います。既存市場は深堀ではなく、深耕(しんこう)で。既存市場を耕すイメージ。とても重要だと思います。掘るだけでは、おいしい野菜は作れないのです!

- 「足元の強化」と「将来の種まき」

これは企業というよりも、特定の事業の「事業戦略」を語るシーンかと思います。事業というと大げさなので、「特定製品・サービス」ぐらいの規模感でもOKだと思います。事業の目指す方向性があって、それを実現するための施策として、是非「足元の強化」と「将来の種まき」の2軸で語って頂きたいと思います。特に、今事業がうまくいっている場合、「将来の種まき」について語ることにより、あなたは将来の経営者としての素質がある、と思ってもらえることでしょう。また逆で、今次号が苦しいときに、「将来の種まきも忘れない」とメッセージすることで、現場の担当者は、未来を感じて意気に感じることでしょう。

- 「攻め」と「守り」

②の「足元と将来」にも似ていますが、これはあらゆるシーンで持っておきたい「2軸」だと思います。特におすすめは、あなたが「課」や「部」のリーダーと務められている場合、あなたの部門の方針発表(半期に1度ありますよね)にて、課・部の方針・目標が定まった後、具体的施策でぜひ「攻め」と「守り」を意識して、施策を組み上げていって欲しいなと思います。以外に手薄なのが「守り」でして、リスクマネジメント、コンプライアンス、組織体制強化、課員教育・レベルアップ、顧客満足度調査と対策、品質管理体制など、基盤となる「守り」を固めることにより、あなたの

- 「公共」と「民間」

これは営業の販売戦略や、新製品・サービスの顧客開拓戦略などが該当すると思いますが、やはり「民間」が主となると思いますが、是非「公共(国・地方自治体・官公庁など)」の視点も合わせて持って頂き、「民間」と「公共」の2軸で攻略するシナリオ作りにも挑戦して頂きたいと思います。逆に、「公共」に寄った顧客構成の場合は、やはり「民間」のほうが、そもそも市場規模が大きいと思います。特に「公共向けシステム・サービス・ソリューション」は、公共での実績を武器にすると、これが信頼感となり。民間攻略が取り組みやすいです。私もそのようなアプローチをすることが多いです。是非、「民間」と「公共」が同時に想起されるようなクセをつけましょう!

最後に ~究極の両利きは「清濁併せ飲む」~

ここまで「2軸で考える」ことについて語ってきましたが、これをクセづけると「どちらを選択すべきか」という問いは無い、ということなので、あれこれ悩むことが少なくなると思いますので、おすすめです。まずは「書く・言う」ということですね。実現するかどうかは、色々要素が絡んでくるので、それは二の次ということで。。

また、私はいつもこうありたいと考えていますが、「清濁併せ飲む」という言葉がありますが、これが究極の2軸思考かな、と思っています。中小企業診断士として活動しますと、「清」だけでは通用しないことが沢山あります。現場の事情をかみ砕き、そこに経営理論を柔らかく解きほぐして皆さんにお伝えし、「清濁併せ飲む」でその中小企業の成長に貢献する。これが私の究極の目標だと思っております。「柔らかい経営理論」はそのような思想で取り組んでおりますので、是非皆さんに「実務で使っていただける経営理論」」と今後もお届けしたいと思っております。

今回もお読み頂き、有難うございました。もし気に入って頂けましたら、是非SNSでのシェアを宜しくお願いします!

コメント