私は中小企業診断士として、一通りの経営理論を学んできました(薄くですが。。)。皆さんも書籍や、会社の研修なので、経営理論を学ばれたことだと思います。皆さんどうでしょうか。使ってますでしょうか。使えてますでしょうか。そもそも使えますか?使えなく無いですか?と私はずっと思っておりまして。。

そこで、「現場で実践!柔らかい経営理論」と題し、私自身が、学んだ経営理論を柔らかく解きほぐし、現場で実践しているやり方をお届けしていきたいと思います。前回のエントリーで「市場環境分析は3Cで十分」というタイトルで、市場環境分析においては色々なフレームワークがありますが、3Cをじっくりと使いこなすことで、抜け漏れが無く、十分が市場環境分析ができることをお伝えしました。今回は、私が市場環境分析を行うにあたり、無料で使っている市場レポート類をご紹介し、皆さんにも使って頂けたらと思っています。

「市場環境分析」で「エビデンス=証拠」探しに苦労されていませんか

市場環境分析をやろうとすると、市場全体の規模感・推発など、エビデンスとある「数字・定量的な情報」や、業界全体としての動向・顧客ニーズなどの「定性的な情報」を、限られた時間の中で探し出し、自分なりに分析して、資料に纏めていかないといけません。私の感覚で行くと、市場環境分析をやり遂げる全体の時間の中で、この「エビデンスを探し出す」ことに使う時間が占める割合は、相当高くなる、という感覚です。私はこのブログのエントリーの中で、「完璧で無くていいので、スピード優先で先に進める」というこことを根底に持ちながら書いているつもりなのですが、私自身を考えても、この「調査=エビデンスの探索」の時間をいかに短縮するかは、大きなテーマだと思っています。

この時間を短縮する方法をして、「有料サービスを使う」ということがありえます。ですが、予算が潤沢にある会社さんでは、多くの有料サービスを契約されていると思いますが、多くの会社さんは、有料サービスを契約されているケースは少ないのでは。ですので、無料で利用できるサービスを中心に、私がいつも使っているサービスをご紹介させて頂きます。えっ?そんなの、Chat-GPTを使えばいいのでは?。。とお思いの方も居られると思いますが、これについても、後段触れさせて頂きます。。

私のお勧め!無料調査レポート①:経済レポート

最初にご紹介したいのが、無料調査レポートの検索サイトであります「経済レポート」です。一度左記を是非クリックして頂きたいと思います。

一度見て頂ければすぐにわかりますが、かなり広範囲に渡るテーマで、かなり幅広い無料サービスを横断的に無料レポートを検索することができます。運営されているのは、ナレッジジャングルという個人事業主の方のようですが、、どんなテーマでも、経済レポートをサイト横断で紹介してくれます。私の場合、何か調査テーマが出てきた際は、まずはこの「経済レポート」での検索からスタートすることが多いですね。お勧めです!

私のお勧め!無料調査レポート②:金融系研究所のレポート

次にご紹介したいのは、銀行・証券会社のグループに所属する研究所が発表している無料レポートです。各社・各研究所に業界に精通したアナリストが居られて、かなりレベルの高いレポートを、無料で公開されています。これを利用しない手はない!と思うのと、「エビデンス=証拠」として、信頼感のある情報入手先だと思います。下記に私が良く利用している会社さんを上げておきます。

野村総合研究所:https://www.nri.com/jp/index.html

UFJリサーチ & コンサルティング:https://www.murc.jp/

三菱総合研究所:https://www.mri.co.jp/

日本総研:https://www.jri.co.jp/

みずほリサーチ & テクノロジーズ:https://www.mizuho-rt.co.jp/index.html

日興リサーチセンター:https://www.nikko-research.co.jp/

上記の中で、特に私は「野村総合研究所」のサイトを重宝させて頂いています。

野村総合研究所では、「知的資産創造」という定期刊行物を発刊されていて、最新号は有料で年間購読するか、書店などで購入しないといけないのですが、バックナンバーは全てWebで無料公開されています。旬のテーマでその業界・テーマに精通したアナリストが突っ込んだレポートを書いて居られるので、それを使わせて頂くこともありますし、そのレポートの中で使われている数表データを、エクセルなどでグラフを再現し、私のレポートで使わせて頂くこともあります。

上記の金融系の研究所のレポートを試して頂き、自分が普段使いできるWebサイトを探してみて下さい!

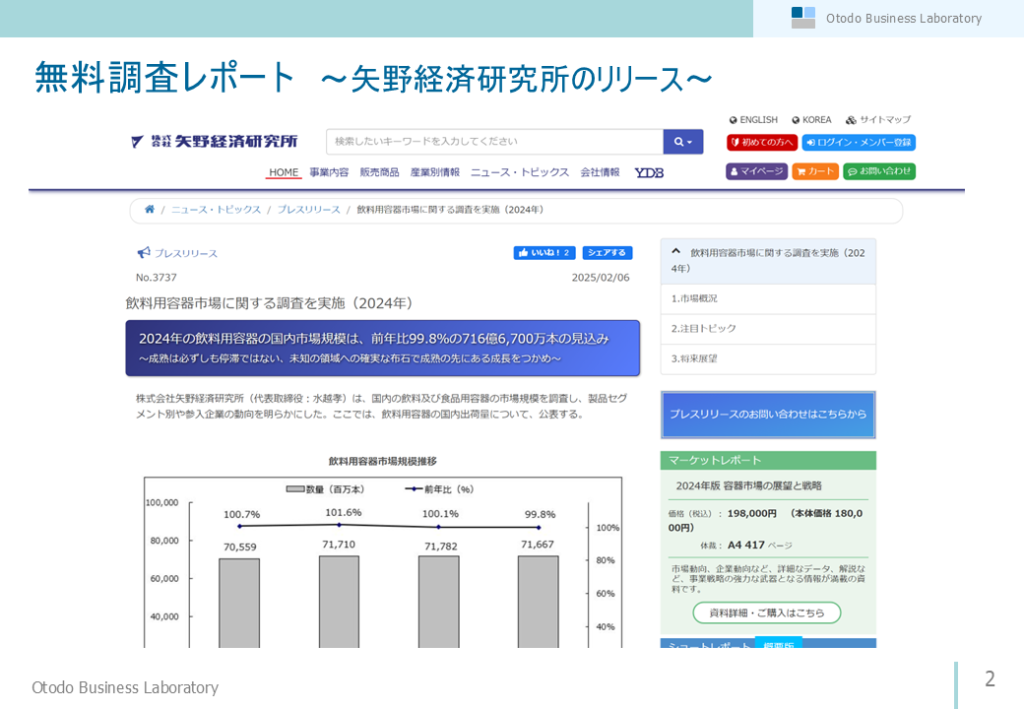

私のお勧め!無料調査レポート③:市場調査会社のプレスリリース

矢野経済研究所、富士経済グループなど、市場調査の専門会社では、かなり広範囲の調査レポートを発刊していますが、有料のものがほとんどで、一冊100千円を遥かに超えるものが多いのが現状です。オンラインでこれらの資料を閲覧できるサービスがありますが、これも結構高い印象です。

ですが、矢野経済研究所、富士経済グループとも、新しい調査レポートが完成したら、プレスリリースとしていて、両社のHPで無料で見ることができます。細かい内容は有料レポートを見てね、ということではありますが、そこそこ使える情報・数表・データがあったりしますので、是非普段使いの調査レポート調達先として、ご活用頂ければと思います。

矢野経済研究所:https://www.yano.co.jp/

富士経済グループ:https://www.fuji-keizai.co.jp/

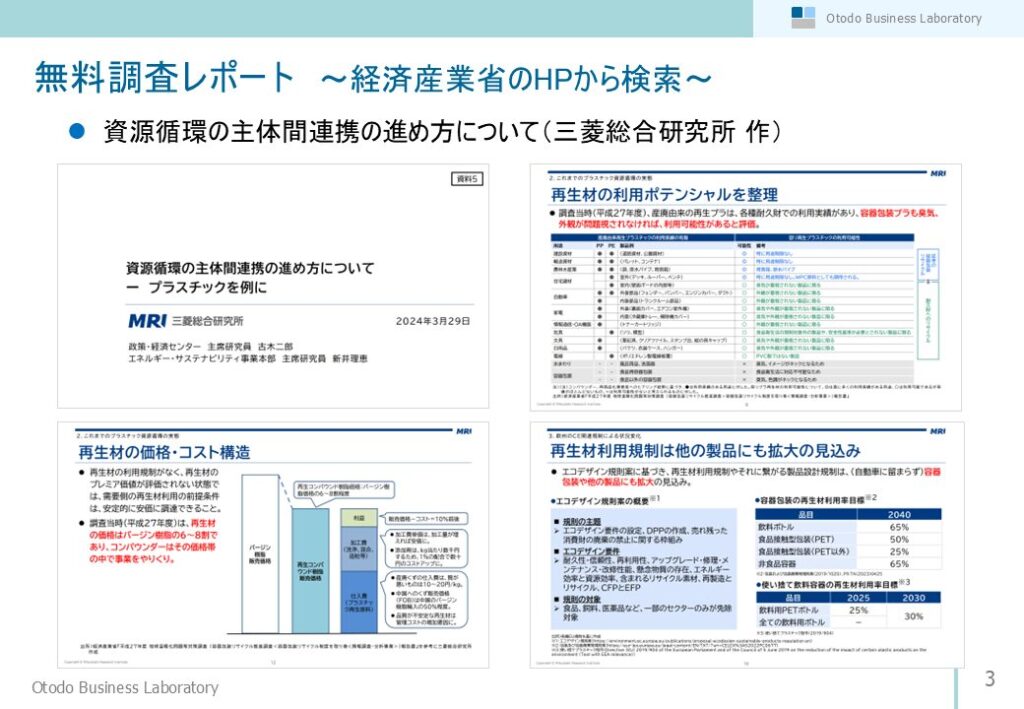

私のお勧め!無料調査レポート④:官公庁のレポート

官公庁は、外部のコンサルティング会社などを活用し、膨大な量の調査レポートを発表しています。が、、この中からお目当てのものを探し出すのか結構大変です。。横断的に検索できる(ことになっている)J-STAGE、e-GOVデータポータルがありますが、実際使うと、これもお目当てのレポートにたどり着くのが結構難しいです。。

そう考えますと、ベタにはなりますが、経済産業省、厚生労働省などのHPのトップページで、検索窓に自分が調べたいワードを入れて頂くほうが、まだたどり着けるかな、という印象を持っています。

経済産業省 トップページ:https://www.meti.go.jp/

厚生労働省 トップページ:https://www.mhlw.go.jp/index.html

サンプルとして、経済産業省のページから検索できる資源循環の主体間連携の進め方についての資料のURLを置いておきます。三菱総合研究所が対応していて、このレベル感のものが、広範囲なテーマで、かなりの数が揃っていますので、是非ご活用頂きたいと思います!

市場環境分析において、生成AI(Chat-GPT等)をどう考えるか

今やこの話しは避けられないですね。実は、Chat-GPTの最新版で(有料)で、「オンライン教育において、ベネッセの3C分析を行ってください」と入力しますと、下記のような内容が出てきます。ワード3枚分で、ちょっと長くて、すいません。

以下では、オンライン教育市場におけるベネッセ(Benesse)の戦略を、3C分析(Customer・Company・Competitor)というフレームワークを用いて整理します。ベネッセは主に通信教育・学習塾・出版などの領域で事業を展開しており、特に「進研ゼミ」をはじめとする教育サービスが広く認知されています。オンライン学習に焦点を当てつつ、3Cごとに概要をまとめました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) Customer(顧客)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ ターゲット層

・主な顧客は、幼児~高校生の子どもを持つ保護者

・保護者自身も成長意欲が高く、子どもの学習には積極的に投資する家庭が多い

・幼児期からの早期教育需要が高まっていることもあり、デジタル教材・サービスに抵抗が少ない層が増加

■ ニーズ・課題

・学校の学習を補完し、個別に最適化された学習機会を提供してほしい

・コロナ禍を契機にオンラインでの学習機会が普及し、通塾が難しい地域や忙しい家庭にとっては「自宅学習の安定的な仕組み」が求められる

・子どもの学習進捗やモチベーション管理を、保護者が容易に把握できるサービスへの需要が高い

■ 顧客への提供価値

・家庭学習の習慣化を支援する対話型コンテンツや学習管理ツール

・自宅に居ながらにして、高品質な教材・添削指導・動画解説などのサポートを受けられること

・連続性を重視した幼児~高校までの一貫した学習サービス(進研ゼミ、小学生講座、中学生講座、大学受験講座など)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2) Company(自社:ベネッセ)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 強み(Strengths)

1) 圧倒的な認知度・ブランド力

・「進研ゼミ」ブランドの知名度が高く、長年の実績に裏付けられた安心感を提供

2) 豊富な教育ノウハウ・データ

・添削指導を中心に蓄積した多くの学習データがあり、学習効果の高い教材開発に強み

・紙×デジタルの組み合わせで、多様な学習スタイルに対応

3) 大規模な会員基盤

・幼児から高校生まで幅広い学年の会員を多く有しており、学年をまたいだクロスセルが期待できる

■ 弱み(Weaknesses)

1) 競争激化に伴う価格競争リスク

・後発のEdTech企業など、コスト面・新しい学習体験で差別化を図る企業との競争が激しい

2) デジタル化の遅れに対するイメージ

・旺文社、Z会、学研などの他社もオンラインシフトを進めており、革新的なサービスを展開していく必要がある

3) 継続率向上の課題

・学習習慣が定着しない場合や子どもに合わないと感じた場合、退会に至るケースがある

・利用者のモチベーションを保つためのゲーミフィケーションやコミュニティ設計が今後の課題

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3) Competitor(競合)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 既存大手企業

1) 学研

・出版・塾・通信教育などで長年の実績があり、「学習参考書」やオンライン講座も充実

2) Z会

・難関大学向けの教材に強く、通信教育・オンライン講座を利用した進学指導が高評価

3) 旺文社

・英語教材や参考書などの精度が高いと定評があり、一部オンライン化も進めている

■ EdTech企業・オンライン塾

1) スタディサプリ(リクルート)

・動画講義中心の学習サービスで、短時間高効率学習・低価格をアピール

・有名講師陣と豊富なコンテンツを武器に拡大

2) Quipper、atama+などのAI教材企業

・AIによるパーソナライズド学習を謳い、学習管理と最適演習を提供する新興勢力

3) 海外企業(Khan AcademyやCourseraなど)

・学習資料や動画コンテンツを無料または低価格で提供、特に英語学習者などに注目されている

■ 特徴・競合の動向

・低コスト、IT活用の新興企業が増え、差別化が難しくなっている

・大手塾や通信教育企業もオンライン部門を強化し、ユーザーの取り合いが激化

・動画講義やアダプティブ学習(AI活用)など、学習効率を高める新技術に注目が集まる

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

<3C分析から見たポイントと方向性>

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 顧客ニーズへの対応

・デジタル化による便利さ・柔軟性を求める傾向が続くため、オンライン学習プラットフォームの充実度合いが重要

・保護者が学習状況を簡単に把握できるダッシュボードやアプリなど、サポート機能の強化が有効

2) 自社強みの継承と刷新

・添削指導や学年別教材作りのノウハウは大きなアドバンテージ

・紙の強みを活かしながら、デジタル/オンラインとのハイブリッド学習モデルをさらに最適化することで差別化を図る

3) イノベーション・競合他社との差別化

・AIや学習データ活用によるパーソナライズド学習体験、ゲーミフィケーション要素の導入

・ブランド力だけでなく、新しい学習体験を届ける技術・仕組みを整え、若い世代の利用継続を促す

4) 総合学習プラットフォームとしての展開

・幼児~中学・高校さらには受験、英語・資格など、生涯学習のライフステージに合わせたトータルなサービスを提供しやすい強み

・既存会員データを活用した個別サポートや進路アドバイスの充実度が差別化要因に

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

総括すると、ベネッセのオンライン教育事業は長年の実績とブランド力を活用できる一方、EdTechの新興企業や他の大手教育企業との競合が激化しています。特に「紙×デジタル」「添削指導×個別最適化学習」の強みを活かしたサービスを如何に進化させられるかが、顧客満足度・継続率の向上につながる重要なカギと言えます。結果的に、オンライン学習分野でも確固たるポジションを維持・拡大するためには、データやAIを活用した新サービスの開発、利用者のモチベーション維持設計など革新的取り組みを強化していく必要があります。

はっきり言って、ほぼ完璧といっていいでしょう。学生の論文レベルであれば100点(生成AI使ったと、ばれなければ。。)。またこれをベースに資料を作れば、非常に短時間で資料を用意することができるでしょう。なのですが、これで済ませてしまうと、「なぜこうなのか」が全くわからないまま、つまり市場の理解がほぼ無い状態で、3C分析が出来上がってしまう、ということになるんですね。。怖いですね。。

私たち実務家は、調査して終わりでは無くて、実際製品やサービスを開発して、売っていかないといけないのです。。ですので、Chat-GPTなど、生成AIを盲目的に使用するのではなく、自分で汗をかく部分も残しつつ、生成AIを答え合わせに使う、補完的に使うというのが、正しい付き合い方ではないか、と私は考えています。

また、生成AIは、「質問の仕方」で、えらい答えが変わってきます。ですので、市場環境分析のスキルの一つとして「Chat-GPTへの質問の仕方」は、身に着けておいて、損は無いかなと思います。このブログでは「市場環境分析は3Cで十分」と言っていますので、生成AIを使う時は、「●●●●業界・市場における、▲▲▲▲社の3C分析を行ってください」という質問の仕方は、覚えておいては、如何でしょうか!

最後に ~市場環境分析も「仮説」が重要~

ここまで、市場環境分析で使える「無料調査レポート」を紹介してきました。途中で生成AIの話題も取り上げました。本来は、市場環境分析は「じっくり丁寧に・深く・時間をかけて」が理想なのですが、実際は「じっくり丁寧に・深く・時間をかけすに」になると思います(笑)。ここでもまた「質と時間のトレードオフ」が発生するのですが、これを解決するのは、やはり市場環境分析においても「仮説が重要」ということだと思います。市場環境分析(3C)において、「おおよそこうだろう」という仮説をまず書いて、この仮説を検証するという、調査をいうか「裏取り」をしていくようなアプローチが有効ではないかと考えます。

「仮説」の重要性は、下記のエントリーでも書いていますので、是非ご一読下さい!

このアプローチにおいて、今回ご紹介した、無料の調査レポートを有効に活用してほしいと思います!

今回もお読み頂き、有難うございました。もし気に入って頂けましたら、是非SNSでのシェアを宜しくお願いします!

コメント