ご案内:私の約30年のビジネスパーソンとしての経験で体得した資料作成スキルを活用し、皆さんが作成された資料添削サービスをご提供します。資料添削とともに、A3事業計画書テンプレート元データ、A4報告書テンプレート元データ、パワポプレゼン資料元データ、そして資料作成8つのコツ(全38ページ)を、もれなく進呈します。料金は8,000円で、内容にご納得いただいてからの後払い制としています。詳しくは、下記エントリーに記載しておりますので、是非お気軽にご活用下さい!

私は中小企業診断士として、一通りの経営理論を学んできました(薄くですが。。)。皆さんも書籍や、会社の研修なので、経営理論を学ばれたことだと思います。皆さんどうでしょうか。使ってますでしょうか。使えてますでしょうか。そもそも使えますか?使えなく無いですか?と私はずっと思っておりまして。。

そこで、「現場で実践!柔らかい経営理論」と題し、私自身が、学んだ経営理論を柔らかく解きほぐし、現場で実践しているやり方をお届けしていきたいと思います。今回は、皆さんもよく遭遇するかもですが、「事業計画書」の作成について、私なりの書き方をご紹介し、皆さんに現場実務で使って頂きたい!、というご提案をさせて頂きたいと思います。

事業計画書は経営理論の集大成

事業計画書には、経営戦略、競争戦略、マーケティング、ファイナンス(損益)、組織・人財、リスクマネジメントなど、主要な経営理論がより実践的な形で凝縮されています。

そのため、各々の経営理論を深く学ぶよりも、事業計画書作成のイロハを習得し、実践でトライ&エラーを重ねるほうが、より実践的な能力を効率的に身につけられます。今風に言えば、タイパ・コスパがとても良い、と私は思っています。

例えばマーケティングにおける市場環境分析では、世の中にさまざまな理論がありますが、事業計画書での市場環境分析は「3C(Customer:市場・顧客、Competitor:競合、Company:自社)」で十分です。そして、いかにこれを使いこなすかが重要です。事業計画書作成を通じて「3Cの使いこなし」を体得していくことのほうが、はるかに意味があります。

今回のエントリーでは、過去に私が書いた経営理論に関するエントリーを多数紹介しています。なぜなら、これまで私が扱ってきた個別の項目は、実は「事業計画書」の作成に集約されていくからです。「事業計画書」を学び、作成し、極めていくことは、経営理論を体得する上で非常に有効な手段です。ぜひこのエントリーをきっかけに、「事業計画書」の作成にチャレンジしてみてください!

事業計画書は実はワンパターンでOK、誰でも書けます

世の中には多くの「事業計画書本」がありますが、どれも情報量が多すぎて尻込みしてしまうこともよくわかります。ですが、事業の本質は古今東西あまり変わらないため、事業計画に盛り込む内容はワンパターンで問題ありません!

「自分なりのワンパターン」を作り、それを実践の中で何度も使いまわし、実践で得た気づきを反映させてバージョンアップし、「キラーパターン」にしていくことが重要な考え方です。さまざまなシチュエーションの事業計画書があると思いますが、まずは「このワンパターンを貫く」ことをベースにしてほしいと思います。あれこれ浮気しないことが肝心です。

今回、私の「ワンパターン」をご紹介しますので、これを事業計画作成のスタートとして、実践の中で得た気づきを少しずつ取り入れ、皆さんオリジナルの「事業計画書マイキラーパターン」を作り上げていただければと思います。私のものをそのままパターンとして頂いてもOKだと思います!

安易にパワーポイントに行かず、A3でまとめるのがおすすめ

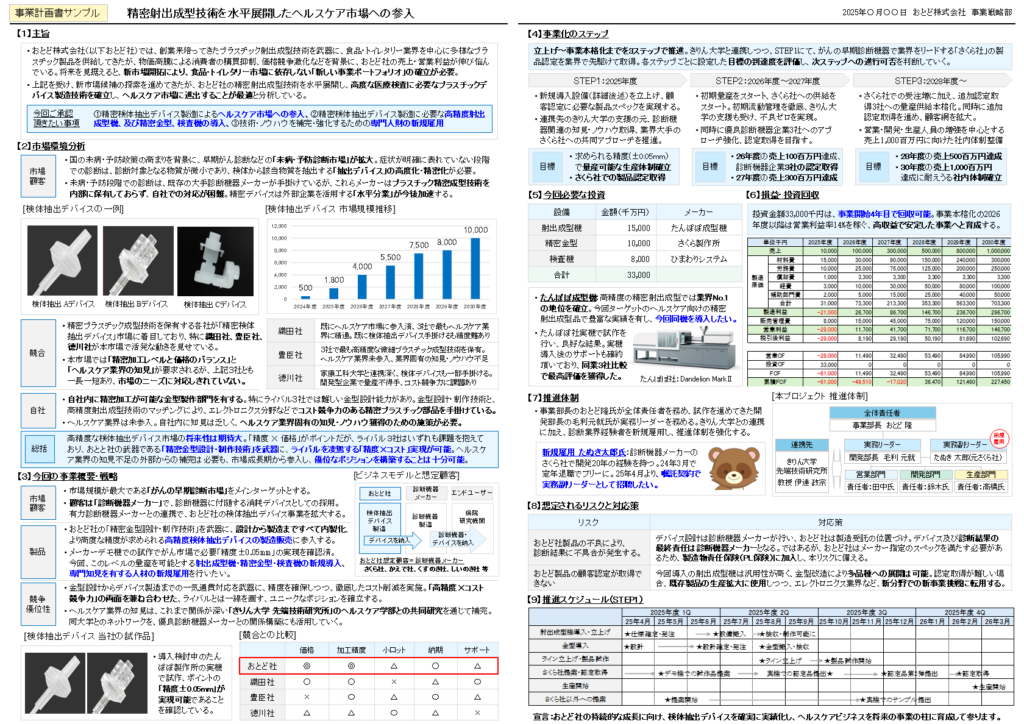

まずは、私が架空の設備投資案件で作成した事業計画書のサンプルをお示しします。

皆さんは事業計画書を作成されるとき、PowerPointを使われますか?おそらくPowerPointが多いように思いますが、私のおすすめは「A3資料」で、今回もA3で作成しました。私はよほどのことがない限り、事業計画書ではPowerPointを使いません。

私が考えるA3のメリットとPowerPointのデメリットは次のとおりであります。

- PowerPointには一覧性がありません。一枚ずつの説明になるため、例えば10ページの説明で1ページに戻って振り返りたいときに非常に振り返りづらいです。A3ならPowerPointの10数枚分を1~2枚の全面で表現できますので、説明もしやすく、聞き手も後戻りしやすく、理解が進みます。PowerPointは「紙芝居的」になりがちで、忙しい経営層に説明する場合にはあまり適していません。「結論を早く!」となってしまうことが多いです。

- PowerPointは一枚の中で1項目を完結させる必要がありますが、内容や項目によっては1枚で完結しない場合があります。A3の場合はページ完結の制限がないため、テーマや項目に応じて使用する面積を自由に設定できます。

- 事業計画書にはしっかり文章で伝えるべき内容もありますが、PowerPointは箇条書きでポイントを伝える形式が多く、事業計画書には適さない部分があります。A3なら重要な項目を文章で丁寧に伝えられます。

A3資料は印刷して配布すると説明しやすいのですが、、、最近はオンラインミーティングでの画面投影も多いので、A3は若干扱いにくい場合もあります。ですが、私はズームアップなどを多用して対応しています。最も良いのは「事前配布」です。聞き手が自分に合った形で事前に準備できるようになるため、印刷して見る人もいれば、パソコン上で閲覧する人もいます。ぜひ事前配布を心がけてほしいと思います。

下記のエントリーでも、事業計画書をA3おで纏めるメリットが書かれていますので、是非ご一読頂ければと思います。

A3でまとめた事例・内容の解説(左半分)

【1】主旨

今回の説明の主旨を明確にします。さまざまなケースがありますが、何を承認してもらいたいのかをはっきりさせましょう。例えば、下記のようなものが考えられます。

- 今回検討している事業についてご意見を伺いたい。

- 今回検討している事業について、事業計画の精度を上げるために、より突っ込んだ市場調査を行うことをご承認いただきたい。

- 今回検討している事業について、この市場への進出と必要となる投資をご承認いただきたい。

【2】市場環境分析

ここは3C(Customer:顧客・市場、Competitor:競合、Company:自社)でまとめます。事業計画書における市場分析は3Cで十分です。5フォース分析は不要です。3Cをしっかり押さえ、特に「顧客・市場」と「競合」について詳しく記載しましょう。

必ず結論(総括)を入れましよう。上段でも下段でも構いません。読み手に解釈を任せないよう、「結論・総括」を明確に記載し、ポイントを瞬時に理解してもらえるよう配慮しましょう。・3Cの取り組み方については、下記のエントリーで解説していますので、ぜひご一読ください。

【3】今回の事業概要・戦略

今回取り組む事業の概要を示します。文章中心で構いませんが、文章だけにならないように注意しましょう。キーとなる商品の写真はぜひ掲載してください。写真は雄弁で聞き手に優しいです。

単純な新製品の場合は不要かもしれませんが、ビジネスモデルの図表を入れると理解が進みます。ビジネスモデルは難しく考えがちですが、要は「誰が生産し、誰に販売し、誰からお金を頂くか」ですので、これをシンプルなフローチャートで表現しましょう。

競争優位性は必ず記載しましょう。他社との比較表を入れるとさらに効果的です。「あなたの事業の競争優位性は何か」という問いは避けられません。本ブログでは「競争優位性の研究」として、事例を蓄積することを目指しています。下記にユニクロ、キーエンス、任天堂の競争優位性についてまとめていますので、参考にしてください。

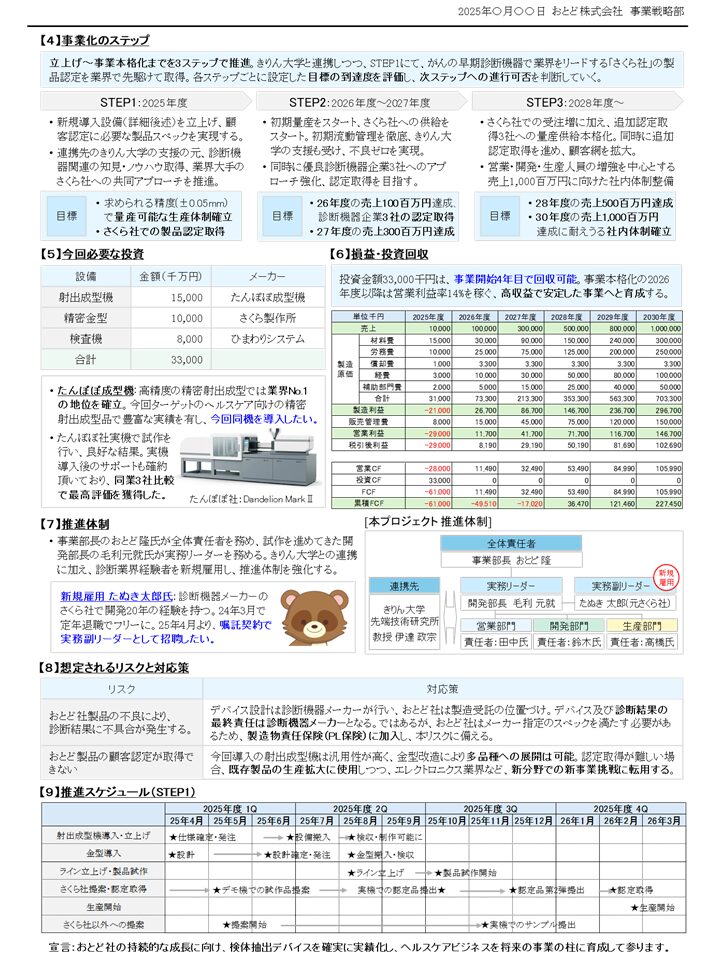

A3でまとめた事例・内容の解説(右半分)

【4】事業化のステップ

ここは3STEPで書くことをおすすめします。最初から順風満帆は無いと思いますので、STEP1でスモールスタート、STEP2で離陸・発展、STEP3で継続的なビジネスにするイメージです。各ステップで到達目標を明確にすることがポイントです。その目標を確実に達成して積み重ね、最終的にSTEP3の目標に到達するイメージで進めましょう。

各ステップで目標達成度を評価し、達成できたら次のステップに進む「ゲート通過方式」で説明します。ステップごとにチェックポイントを設け、「だらだらとは進めません」と宣言しましょう。

【5】今回必要な投資

必要な投資額を記載します。今回は入れていませんが、段階的に投資が必要であれば、STEP1、STEP2、STEP3ごとに必要なものを概算でも構いませんので書くとよいです。聞き手はこの事業全体でどれくらいの投資が必要かを知りたいはずです。これがあると「よく考えているな」という印象を与え、ないと「全体像が見えない」となってしまいますので、あるとなしでは大きな差があります。

設備を購入したり、開発を外部委託したりする場合には、その会社を選んだ理由を明確にしましょう。今回は入れていませんが、3社比較を表で示すと説得力が増します。説明するときには3つに整理することが非常に重要です。2つでは少なく、4つでは多すぎるため、3つが最もしっくりきます。「3」でまとめる重要性について解説したエントリーがありますので、ぜひ参考にしてください。

【6】損益・投資回収

新しい事業では不確定要素が多く、損益を算出することは難しいですが、事業計画の聞き手や承認者の関心の半分以上は「損益」です。損益を語れないと、提案や企画を認めてもらうのは難しいです。ここは何とか頑張って損益を算出し、説得力を持たせましょう。

とはいえ、初めて損益を作成する際には尻込みしてしまうことも理解できます。「エイヤーで損益を作る力」として、抑えるべき最低限のポイントを押さえたメソッドをご紹介していますので、ぜひご覧ください。

【7】推進体制

事業計画やプロジェクトでよく問題となるのは、「責任者は誰か」という点です。ここはしっかり明示しましょう。最も説得力があるのは、役員や本部長クラスの幹部を「プロジェクトリーダー」として配置しつつ、「実務リーダー」を部課長レベルの実務者で固める形です。

上級幹部をリーダーとすると、本当に実務までカバーできるのかという疑念が出ることがあります。そのため、別に「実務リーダー」を設けて実務を担う体制とし、聞き手や承認者の安心感を高めましょう。

【8】想定されるリスクと対応策

どのような事業でも、ゼロリスクはあり得ません。事業を検討している側でも、なんとなくリスクを認識し、なんとなく「こうすればいいだろう」と考えているものです。これをきちんと書類上で表現し、承認者に安心感を与えつつ、「しっかり考えています」感を演出しましょう。実際考えていると思いますので。

リスクが多すぎるのも考えものですので、リスクは最大3つまでにしましょう。私はいつも「3つで整理」と話していますが、重要なリスクは2つ程度でも十分です。

よく想定されるリスクは「技術・ノウハウ不足」と「品質レベル不足」です。これらにはある程度王道の対策がありますので、各事業の固有事情を踏まえながら積極的に使い回しましょう。奇策は不要です。王道の対策をしっかり抑え、確実にリスクに対応しましょう。

【9】推進スケジュール

【4】の「事業化のステップ」で中長期のプランを提示しているため、ここには「STEP1」の詳細スケジュールを入れましょう。STEP1の目標を達成するためのアクションを具体的にスケジュールに落とし込んでください。

最後に ~事業計画書は誰でも書ける!書けると評価も上がります!~

今回はA3で整理する形にしましたが、もう少し各項目を深く語る場合はPowerPointで作成しても構わないと思います。PowerPointであっても抑えるべきポイントは変わりませんので、今回のエントリーを応用してみてください。

何度も申し上げて恐縮ですが、事業計画書には経営理論の重要要素が詰まっています。事業計画書を書けるということは、経営理論を実践的に体得できている証拠です。事業計画書の作成実績を積み重ね、皆さんのビジネススキルの向上につなげていただければ幸いです!

今回もお読み頂き、有難うございました。もし気に入って頂けましたら、是非SNSでのシェアを宜しくお願いします!

コメント